空中水资源利用:技术、应用及生态经济效益

中国网/中国发展门户网讯 水资源是维持生态平衡、保障生物多样性的关键要素,同时也是农业、工业和服务业发展的基础资源。水资源的可持续利用直接关系到经济社会的高质量发展。随着全球气候变暖,我国正面临区域性干旱、水资源时空分布不均和生态系统退化等严峻挑战。传统水利工程,如水库蓄水和大型调水工程在支持农业生产和缓解水资源短缺等方面发挥了重要作用,但其建设周期长、经济投入巨大,对复杂多变的水文气候格局的适应性不足,且存在一定的生态环境影响,促使人们寻求更加灵活、环保和高效的解决方案。随着相关领域科学认知和技术能力的发展,空中水资源逐渐进入水资源保护与利用研究的视野。

2020年11月,《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》指出,“积极开展人工影响天气作业”“加强基础理论研究,突破关键技术研发”。开展空地一体化水资源利用,将地面水利工程与空中水资源利用深度融合,具有重要性、必要性和可行性。从重要性看,该模式打破了传统水资源利用的时空局限,构建起“空中水、地表水、地下水”协同利用的立体体系;从必要性而言,面对气候变化导致的极端天气增多、水资源时空分布格局改变等挑战,地面水利工程难以满足需求,有必要借助空天地一体化手段实现对空中水资源的动态监测与适度利用;从可行性来讲,我国在气象卫星监测、临近天气预报、人影作业装备等领域已具备成熟技术,能够实现对空中水资源的监测、预测和人影作业的实时决策。

本文率先提出“以水换碳汇”的理念,结合团队创新研发的低频强声波增雨技术和设备在青海省海南藏族自治州(以下简称“海南州”)开展连续3年的现场示范,评估其在空中水资源主动利用方面的效能与生态经济效益。在此基础上,进一步筛选我国低频强声波增雨技术利用空中水资源的适宜部署区域,测算相应的增雨潜力和生态经济效益,从而为我国水资源可持续管理利用、生态系统服务功能增强、碳汇能力提升、助力“双碳”目标实现提供新的路径。

空中水资源定义及其开发利用技术现状

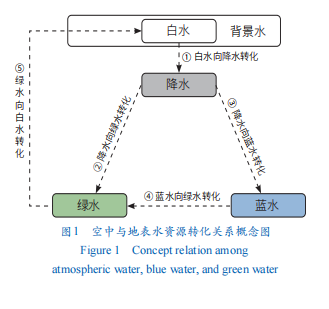

降水是陆地水资源的主要来源,空中水汽资源是降水的物质基础。蓝水是河流、湖泊和地下蓄水层中的水,绿水是源于降水、存储于土壤并通过蒸发、蒸腾进入到大气中的水汽,降水量是蓝水和绿水总和。王光谦院士团队率先提出了空中水资源的概念和定量评价方法,在空中水物质净收支量与降水、蒸发和径流量之间的平衡关系中,将空中水汽作为关键要素;以其是否具有降水潜力为判断依据,将空中水物质通量分解为白水通量和背景水通量。白水是水汽中具有降水潜力的空中水物质(通量),背景水为降水过程无法利用的部分(图1)。

全球上空大气中瞬态存在的水物质总量约1.3万平方千米,降水转化率总体不到30%,在我国西北地区不到15%。空中水资源开发利用是通过人工增雨、云雾拦截等技术手段,优化干预自然降水过程,帮助具有降水潜力的白水降落至地面,从而提升降水效率。同时,空中水资源开发利用还可在汛期提前消耗云层水汽,降低暴雨灾害风险,实现水资源的“削峰填谷”。

传统人工增雨主要通过分析云层特性,以地面燃烧炉、飞机、高炮、火箭等作业方式播撒碘化银等冷云、暖云催化剂,从而影响水循环关键环节,实现降水效率的提升。尽管我国在催化剂播云试验方面积累了丰富经验且技术相对成熟,但其实际应用存在技术限制,如飞机作业存在空域限制,危险天气下人工入云作业风险高,一些化学催化剂的使用容易引发公众对大气环境负面影响的舆论等。

近年来,随着技术的进步,新的人工增雨方式——低频强声波增雨技术引起了广泛关注。这一方法有独特的优势:经济性,无航空和对空发射作业,具有低门槛、低成本优势;无空域限制,不需要升空载具,操作时无需报批空域申请,也不受危险天气条件等限制,能够在短时间内快速响应;可控性,可进行地基定点作业,方便与地表水利设施统筹应用;环保性,是一种物理增雨手段,不使用任何催化剂,具有长期作业无污染的优势;灵活性,设备操作便捷,运输方便,可支撑固定点位长期作业和移动式应急作业模式。

低频强声波增雨技术与设备研发

原理

低频强声波增雨技术是基于声波作用下雨滴的同向团聚效应、共辐射压作用、声波尾流效应等原理,向云层发射低频高强度声波,提升云中粒子的碰撞团聚效率,从而打破暖云的胶性稳定状态,促进尺寸增长并形成大水滴,进而拓宽云滴谱,最终启动重力碰撞机制,将水汽转化为大水滴,通过声波的直接动力学作用和间接热力学作用,促进降水发生。

王光谦院士团队通过深入研究声波与云层的相互作用机制,构建了声波影响云雨过程的理论模型,发现了低频强声波发射技术可加大空中水汽转化效率,为声波增雨技术研发提供了科学依据;在云雾物理实验室的云室中开展了大量的模拟实验,观测到特定频率声波可导致云滴间碰撞增长和聚合效应,证实了声波能影响云滴的生长,为声波增雨技术的可行性提供了实验依据。

技术与设备研发

团队成功研制出功率达到500千瓦的低频强声发射车,并掌握了宽域声聚焦、高功率声波的多点同步控制、声波的时空调制、云雾物理特征的空间扫描测量等一系列关键核心技术,研发了成套的声波增雨设备;攻克了声波团雾消除的关键技术瓶颈,利用强声波的尾流场与同向团聚效应,诱导微米级水雾颗粒发生碰撞聚合,使其粒径不断增大,最终自然沉降,在青海大学、玉珠峰等地开展现场试验,验证了声波增雨的可能性。

通过理论分析、数值模拟、室内实验和野外试验的方式,研发超高功率声波增雨系统,建成声波发生器原理样机及重要部件,并在青海、新疆、内蒙古、河南、陕西以及广东等地开展了数百场现场实验(图2),循序渐进完成了系统性低频强声波增雨技术与设备研发。

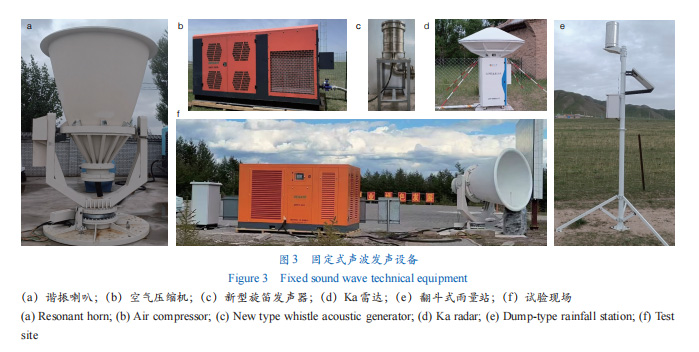

低频强声波增雨设备分为:固定式(图3),安装在特定地点,通过发射声波来影响过往的云层,以期达到增雨的目的;移动式(图4),可以根据云层条件,移动式开展声波增雨作业,以弥补固定式设备在灵活性和机动性方面的不足。

青海省海南州低频强声波增雨实践

基地选址

青海省是长江、黄河、澜沧江的发源地,是我国乃至亚洲重要的生态安全屏障,具有涵养水源、固碳释氧、维持生物多样性等关键性生态服务功能。水循环是三江源生态系统关键因果链最重要的组成部分。

2015年以来,王光谦院士团队在青海开展了空中水资源基本状况及分布规律研究,发现青海省全域的空中水资源利用潜力取值范围为0.268—129毫米,最大值在青海省东部地区,其次是祁连山脉和青海省东南部区域,再次是三江源其他区域,柴达木盆地的潜力最小。因此,通过低频强声波增雨技术的应用,提高青海省空中水资源降水转化率,对于青海省生态保护与修复、提升生态系统自然碳汇增益,具有重要的意义。

青海省海南州位于青海省东部,作为黄河上游的重要区域,其生态屏障的建设和水资源的管理对维护黄河流域的生态安全具有重要作用。海南州总面积4.45万平方千米,地处高原大陆性气候区,水资源分布不均,日照时间长、太阳辐射强,年降水量少,蒸发量大。随着海南州人口和经济的快速发展,用水需求急剧上升,水生态、水环境脆弱、水资源短缺问题已成为制约海南州经济和生态高质量发展的重要因素。

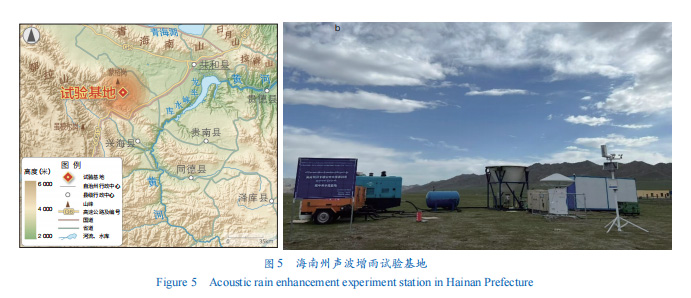

低频强声波增雨技术的声波发射点选址一般需要满足以下3个原则:①高海拔迎风坡山区;②远离人群的空旷区域;③靠近河流水库的区域。综合分析海南州地理气候特征,经现场查勘,选择在海南州兴海县海拔3 400米左右的河卡镇北15千米处建设空中水资源利用示范基地(图5)。基地三面环山,东南侧为平原出口,靠近海南州共和县塔拉滩地区。塔拉滩地区曾面临严重的荒漠化问题,环境恶劣,风沙频繁。通过声波增雨,可以有效增加该地区的降水量,改善土壤湿度,促进植被生长,进而改善整个区域的生态环境。

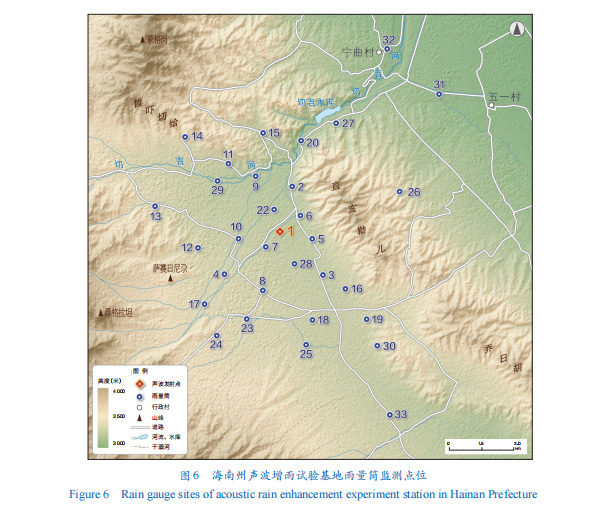

试验基地占地约200平方米,Ka雷达安装在距离声波发射点直线距离5米的位置,确保声波作用中心云层与Ka雷达监测云层保持一致,采用Ka雷达进行24小时监测云降水全过程数据。在声波发射点四周随机均匀布置30余个雨量筒(图6),形成一个半径为8千米的圆形监测区域,用于测量地面降水时空分布情况。

试验方案与效果检验方法

试验采用随机化对照设计,将适宜作业的天气机会随机分配为2组,以消除人为主观判断的影响。考虑夜间作业人员安全问题,试验基地仅在日间开展声波增雨试验。

采用双比分析法和Mann-Whitney U显著检验法对增雨效果进行检验,以声波发射点为圆心,根据泰森多边形外扩法逐步增加影响区的雨量站,确保影响区是连续的。影响区之外的区域被定义为对比区。从原点开始,将靠近声源的雨量站区域作为影响区起始点,然后逐步将与该区域相邻的雨量站纳入影响区;同时进行双比结果的显著性检验,采取补线法形成闭合泰森多边形计算最确定影响区增雨面积和最大影响区增雨面积。若新加入的某一雨量站提高双比结果的显著性最明显或降低显著性最不明显,则将该站点加入影响区;重复以上操作,直至新加站点导致双比显著性水平低于预设的临界条件(如p值<0.1)时为止。在p值达到最小值时,将此时的影响区定义为最确定影响区;当p值最后一次符合临界条件时则定义最大影响区。

从植被生长状况与碳吸收能力2个维度对声波增雨的生态效应开展评估,使用叶面积指数(LAI)和增强型植被指数(EVI)作为生态效应的植被绿度评价指标,使用近红外反射率(NIRv)和总初级生产力(GPP)作为植被生产力的评价指标。

试验实施效果分析

在海南州河卡镇声波增雨试验基地,连续3年实施声波增雨试验。成功进行了107次声波增雨作业,声波总作业时长达到340小时。连续3年声波增雨效果显著,并且随着声波设备的迭代升级和作业方案的更新完善,结果表明2024年声波增雨效果最佳。

2024年海南州河卡镇声波增雨试验基地对比试验结果显示,试验点确定影响区面积85平方千米(p=0.01),增雨面积内的增雨比例为18%,最大影响区面积96平方千米(p<0.1),增雨面积内的增雨比例为16%。2023年增雨试验区面积为78平方千米,增雨比例14%;相比2020—2021基准年LAI、EVI、NIRv、GPP分别提升了15.84%、6.94%、9.66%、8.00%,增雨试验区外0—10千米范围(628平方千米)LAI、EVI、NIRv、GPP值分别提升了13.70%、3.79%、6.06%、7.02%。2024年增雨试验区相比2020—2021基准年LAI、EVI、NIRv、GPP分别提升了10.39%、1.94%、3.95%、5.82%,增雨试验区外0—10千米范围(660平方千米)分别提升了7.41%、1.64%、4.92%和5.68%。

按照2024年海南州声波增雨试验效果进行预测,若全年在海南州河卡镇试验基地开展声波增雨作业,最确定影响区增雨潜力为81.7毫米(694万立方米),最大影响区增雨深潜力为72.6毫米(697万立方米)。

试验显示,在海南州荒漠区开展的低频强声波增雨示范,使区域内植被覆盖率得到提高,生态环境得到改善,植被的增加减少了风沙对周边地区的侵袭,提高了生态系统的稳定性和生态服务价值,同时为水电开发提供更丰富的基础资源,能够提升水力发电的稳定性和发电量。

全国增雨潜力与生态经济效益评估

低频强声波增雨野外试验结果表明,在年降水量约为500毫米的半干旱地区,单台声波增雨设备可实现约20%的年均降水增量,覆盖区域年增雨量可达到1 000万立方米。通过多台设备的协同部署,可形成区域性增雨网格系统,显著提升降水的空间均匀性和持续时效。这种协同作业模式特别适用于中国西北干旱区、华北平原地下水超采区、云贵高原石漠化治理区和长江上游生态涵养区等水资源管理重点区域。因此,探讨声波增雨技术在全国的应用潜力,重点分析其适宜部署区域的空间分布,并评估其在农业节水、碳汇增强等方面的经济社会生态效益非常有必要。

适宜部署区域及增雨效益评估

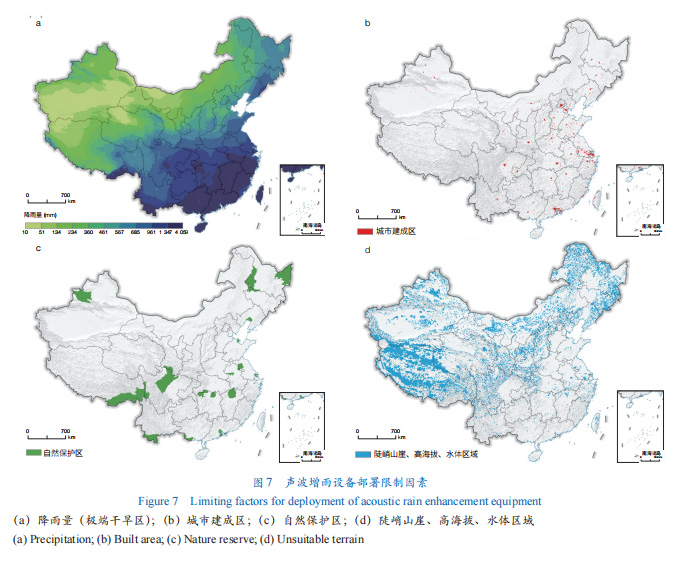

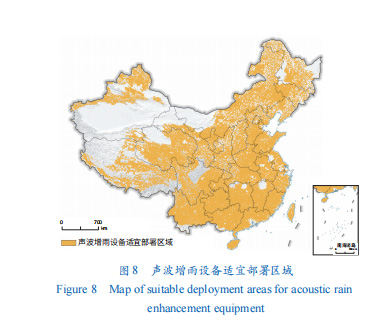

针对我国土地利用现状,采用GIS空间叠加分析方法,剔除无增水潜力的极端干旱区(年降水量低于134毫米)、城市建成区(某一单元内建成区占比超过10%)、生态敏感自然保护区和陡峭山崖、高海拔区域(海拔>5 000米)和大型水体(如湖泊、河流)等区域(图7),初步确定我国适宜部署声波增雨设备的区域(图8),总面积约579.5万平方千米,理论上可支持部署约5.8万台声波设备。基于2000—2022年降水数据和已有试验参数,构建最大部署情景,估算年增雨量可达8 585.7亿立方米,根据地表径流区域转化率模型,综合考虑土壤类型、植被覆盖和地形坡度,假定全国降水转化为地表径流的有效转化率为10%—20%、西北干旱区的转化率约为10%、南方高降水区的转化率为15%—20%,得到在理论最大部署情景下有效蓄水量可达858.6亿—1 717.2亿立方米。

节水效益

声波增雨对缓解农业用水短缺具有重要意义。近年来,我国农业灌溉年均用水量约为3 400亿立方米,经济成本高昂。全国灌溉农田面积超过58万平方千米,其中位于设备适宜部署区且集中连片灌溉区(每100平方千米内灌溉农田占比超10%)约40.3万平方千米。考虑在集中连片灌溉区优先部署约1.4万台声波增雨设备,可以显著减少对蓝水的灌溉需求,实现年均节约灌溉用水664.2亿立方米。若全面部署5.8万台设备后,可实现年均节约灌溉用水811.5亿立方米,这也将显著减缓华北平原地下水超采区、黄土高原和西北内陆等水资源紧张区域的用水压力。

碳汇效益

合理的水资源再分配有利于陆地植被提高固碳能力。声波增雨通过提高降水转化率,可显著增强碳汇能力,进而产生碳交易潜在收益。碳汇增量受降水增加量、植被类型、土壤条件和气候背景的综合影响,理想情况下声波增雨增加的碳汇百分比取为10%。在理论最大部署情景下(5.8万台设备),根据过去20多年(2001—2024年)陆地生态系统生产力估算年均增加的碳汇量可达到8.27亿吨CO₂当量。在减去设备燃油消耗产生的CO₂排放量后,净碳汇量仍有8.19亿吨CO₂当量。参考当前碳交易市场价格(50—100元/吨CO₂),年碳汇经济效益为410亿—819亿元。参考当前单位碳汇成本为24.8元/吨CO₂,远低于主流碳去除技术,如生物能源碳捕集与封存(BECCS,700—1 400元/吨CO₂)、造林与再造林(AR,36—360元/吨CO₂)和直接空气捕集(DAC,700—2 100元/吨CO₂)等。增加的碳汇收益不仅提升了声波增雨的经济价值,也为实现“双碳”目标提供了低成本的自然气候解决方案。

综合经济效益

声波增雨无需航空器的使用和成本维护,无需购买大量的催化剂等消耗品,经济效益可观。经综合测算,单台声波增雨设备在使用柴油作为动力源时,单月运营成本为7.5万元;若采用风电或太阳能等清洁能源作为动力源,单月运营成本可进一步降低至6万元。在不同气候区和季节条件下,若单月增雨量超过75万立方米,增雨成本可控制在每立方米0.1元以下,考虑可作业时间限制等因素,年运行成本可控制在20万元左右。目前情况下,单台声波增雨设备造价为150万元,未来声波增雨设备产业化后,有望将造价成本控制在100万元以内。

在理论最大部署情景下,初始投资总额为870亿元,年运行成本116亿元,10年总成本约为2 030亿元。根据上文的估算,最大部署情景下的年水资源增量为8 585.7亿立方米,有效蓄水量为858.6亿—1 717.2亿立方米,10年单位有效水资源成本最大值为0.24元/立方米,与传统水利工程相比,具有显著的经济优势。

低频强声波增雨技术大规模推广应用面临的挑战与建议

挑战

尽管低频强声波增雨技术已取得长足进步,但其大规模推广应用仍面临不少挑战。

人工增雨效果受天气条件限制较大,对云层的温度、厚度、水汽含量等条件要求苛刻,降水量和蓄水量的实际转化效率受气象、地形和下垫面条件的制约,作业时机的把握至关重要。

声波增雨技术在全国范围内的适宜部署区域、潜在增雨总量,以及对农业、生态和碳汇的综合效益尚需系统评估;需要进一步完善监测和评估体系,需要更大规模的实地试验以验证模型估算的准确性。在声波增雨作业区及周边区域,需要设置长期的气象观测站、水文监测站和生态监测站,收集降水、径流、土壤湿度、植被覆盖等数据,通过对比分析增雨作业前后的数据变化,准确评估增雨效果和经济效益。

设备运行的低频声波对动植物长期潜在影响也待进一步长期观测和评估验证。

建议

为加速声波增雨技术的规模化应用,促进其系统工程效益更好发挥,需进一步加强部门协作,推动技术研发与创新,开展公众宣传与教育等工作,本文提出以下3点优先发展方向。

系统协同部署:推动声波增雨与水库调蓄、抽水蓄能和智慧水利系统的深度耦合,构建“水—能—碳”协同调控体系,提升资源利用效率。

区域试点示范:在华北平原、西北干旱区等水资源短缺地区增加试点平台,验证实际增雨效果和生态经济效益,为全国推广积累经验。

政策与核算支持:将声波增雨的碳汇效益纳入国家生态碳汇核算体系,推动其作为自然气候解决方案纳入政策工具,促进碳交易市场发展。

(作者:陈敏,清华大学 水圈科学与水利工程全国重点实验室、水利部黄河上游生态保护和高质量发展实验室;李铁键,清华大学 水圈科学与水利工程全国重点实验室;黄跃飞,清华大学 水圈科学与水利工程全国重点实验室、青海大学 土木水利学院、水利部江河源区水生态治理与保护重点实验室、水利部黄河上游生态保护和高质量发展实验室;陈国昕,青海大学 土木水利学院、水利部江河源区水生态治理与保护重点实验室;《中国科学院院刊》供稿)