科学家实现最强声子干涉效应 有望推动分子级传感、量子计算等前沿领域应用

科技日报记者 张佳欣

最新发表在《科学进展》上的一项研究称,美国莱斯大学领导的团队在碳化硅体系中实现了迄今最强的声子干涉效应。该效应被称为“Fano共振”,即两个频率分布不同的声子相互干涉而产生的现象,其强度比此前报道的研究结果高出两个数量级。这一基于声子的技术有望推进分子级传感技术的发展,还在能量采集、热管理及量子计算等领域开辟新的应用路径。

就像池塘上的涟漪可以相互增强或抵消一样,光、声和原子振动等多种波也会相互干涉。在量子层面,这种干涉现象为高精度传感器提供动力,并有望应用于量子计算。

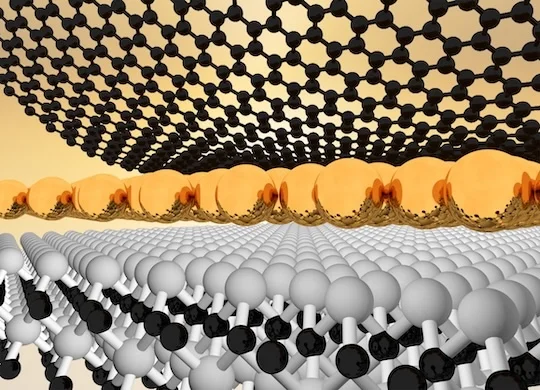

二维金属(中间层)插入石墨烯层(上)和碳化硅层(下)之间的效果图。图片来源:莱斯大学

此次展示的正是一种强烈的声子干涉效应。声子是材料结构中振动的量子单元,可长时间保持波动特性,被认为在稳定、高性能器件中极具潜力。

新突破依托于在碳化硅基底上构建二维金属界面。团队在石墨烯与碳化硅之间嵌入几层银原子,形成紧密结合的界面,显著增强了碳化硅中不同振动模式的干涉效应,使其达到了创纪录的水平。

团队接着利用拉曼光谱法研究声子干涉。谱图显示出极为不对称的线形,在某些情况下甚至出现了完全的“谷底”,形成了强烈干涉特有的反共振模式。团队比较了3种不同表面的碳化硅,发现每一种表面都对应着独特的拉曼光谱线形。

这种干涉灵敏度高到可检测单个分子,无需化学标签,装置简单且可扩展,有望用于量子传感和新一代分子检测。在低温实验中,团队证实这一效应完全由声子相互作用引起,而非电子作用。这种“纯声子”量子干涉非常罕见,仅在特定二维金属/碳化硅体系中出现,而在常规块体金属中不存在,原因在于原子级金属层带来的特殊跃迁路径和表面结构。

责任编辑:左常睿